Andres Furger –

Archäologie, Museen und Kulturgeschichte, Pferd und Wagen.

Drei Schwerpunkte bestimmten das berufliche Leben von Dr. Andres Furger: Es begann mit der Archäologie der Kelten & Römer, führte zum praktischen Museumsmann und zum weiter forschenden Kulturhistoriker mit Schwergewicht Pferd & Wagen der Neuzeit bis ins 20. Jahrhundert.

Zu diesen drei Themenkreisen entstanden verschiedene Bücher und Artikel, darunter „Die Helvetier“, einige Publikationen zum Schweizerischen Nationalmuseum sowie das zweibändig Werk „Kutschen Europa“ oder die „Fahrkunst“. Einige neuere Arbeiten sind – wie auch gewisse ältere, vergriffene Publikationen – als eBooks oder E-Papers auf www.academia.edu oder auf Books & E-Papers abrufbar.

Aktuelles

Hauptinhalte

A. Archäologie

Forschung mit Fortune: Beiträge über die Entdeckung des keltischen Murus Gallicus in Basel, weitere wichtige archäologische Grabungen, die Freilegung einer Stratigraphie im Basler Münster sowie weitere Forschungen finden Sie unter der Rubrik «Archäologie».

[mehr über Archäologie erfahren]

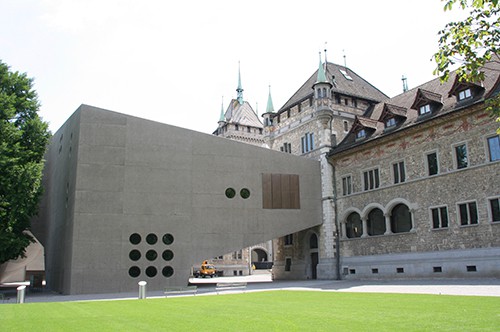

B. Museen & Kulturgeschichte

Strategische Planung und beharrliche Umsetzung: Die drei Häuser der heutigen schweizerischen Nationalmuseen in Prangins, Schwyz und Affoltern entstanden unter Leitung von Andres Furger zwischen 1987 und 2006, die 2016 realisierte Erweiterung des Hauptsitzes.

[mehr über Museen erfahren]

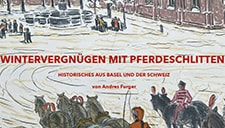

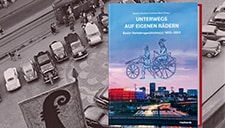

C. Pferd, Wagen & Schlitten

Die Leinen selbst in die Hand genommen: Von Beiträgen zur kulturgeschichtlichen Bedeutung historischer Kutschen und Schlitten, über praktisches Fahren mit Gespannen, bis zum Übergang zum Automobil finden Sie unter der Rubrik «Pferd & Wagen».

[mehr über Pferd & Wagen erfahren]