C2: Das Experiment mit dem keltischen Streitwagen

In der Zeit am Historischen Museum Basel begannen Forschungen über spätkeltische Streitwagen. Damit wurde eine Brücke vom Forschungegebiet Kelten zu dem über frühe Fahrzeuge geschlagen. Ausgangspunkt waren neue europäische Eisenfunde in Wagengräbern, die in Richtung Federung hinwiesen, aber funktional nicht genau geklärt werden konnten.

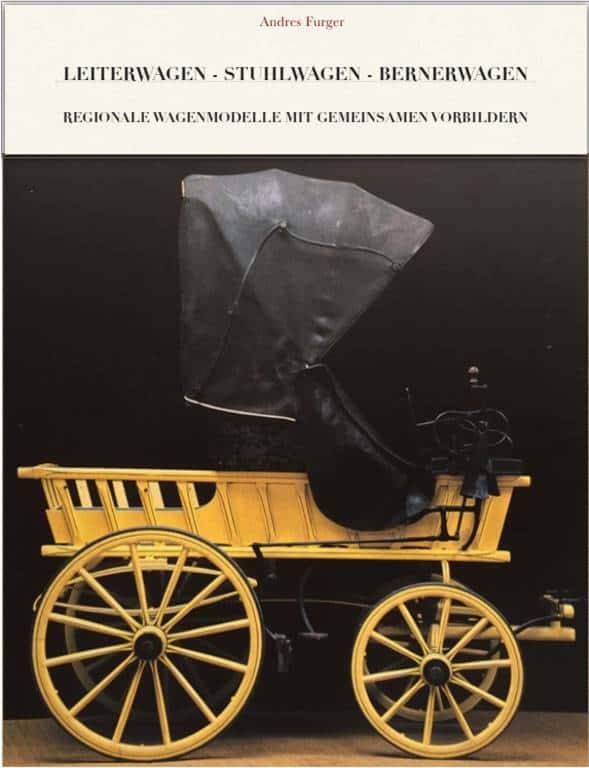

Etwas später wurde auch versucht, mittlealterliche Wagenmodelle auf ältere Wurzeln zurückzuführen. Beide entspechenden E-Papers sind hier abrufbar.

Die neuen Funde von keltischen Wagenteilen faszinierten auch deshalb, weil in alten irischen Sagen, in denen der Streitwagen eine wichtige Rolle spielte, Textpassagen auf frühe Federungen hindeuteten.

Also kam die Idee auf, einen zweirädrigen keltischen Streitwagen so nachzubauen, dass dieser im Sinne der experimentellen Archäologie getestet werden konnte. Dieser sollte eine Plattform mit schwingend aufgehängter Plattform aufweisen, bei der die neu gefundenen Eisenteile eine zentrale Rolle spielten.

Das aufgerissene Projekt wurde mit dem über 80-jährigen, aber rüstigen Wagner alter Schule namens Walter Ritter im solothurnischen Kappel besprochen. Der begann sich sofort dafür zu begeistern. Bezüglich der Räder kamen allerdings Fragen auf. Keltische Wagen, wie etwa ein Radfund von La Tène am Neuenburgersee aus der Zeit um 200 v. Chr. belegt, wiesen einteilige, im Dampf gebogene Holzfelgen auf. Seine spontane Antwort: «Das ist unmöglich!» Die Felge könne er schon im Dampf zu einem Kreis biegen, aber das Einspeichen des Sterns (Nabe mit eingeschlagenen Speichen) sei nicht zu machen.

Die Entgegnung, «Wenn das früher möglich war, müsste es doch heute auch gehen», liess ihn nicht mehr los. Einen Monat später lagen die Räder mit einteiligen Felgen vor. Beim Abholen verriet er seine Lösung. Er konstruierte einen gegenüber der Felge etwas grösseren Hilfsreif aus Stahl, spannte mit Zwingen den kreisrunden Felgenbügel behutsam auseinander, schob den Radstern hinein und löste Zwinge um Zwinge, bis das Rad fertig eingespeicht war (dazu auch C0 «Fahren und Forschen» S. 16f.).

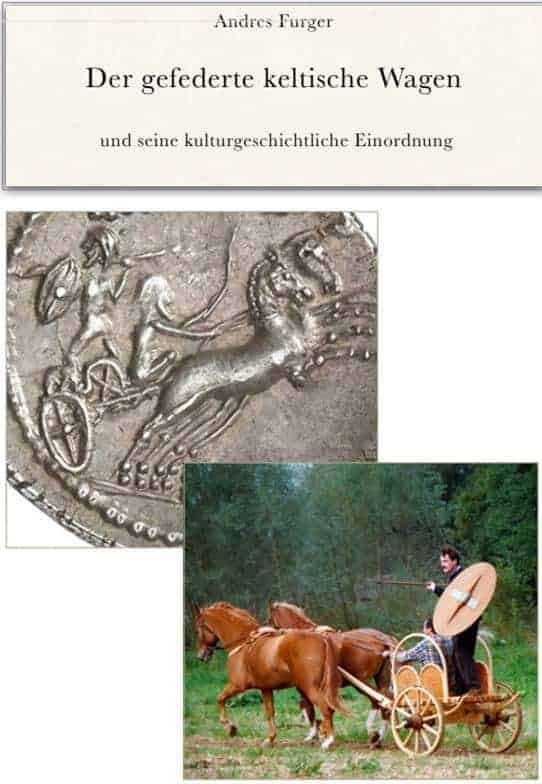

Als der Wagen mit der schwimmenden Plattform fertig war, ging es an das Experiment. Zwei Freibergerpferde von Daniel Würgler wurden nach alter Art unter das Joch gespannt. Zuerst gab es noch Bedenken, weil heute Pferde Fahrzeuge über Zugstränge ziehen, in der Antike aber der Zug vom Joch auf die Deichsel übertragen wurde. Die Pferde liessen sich das aber gefallen. Mit Würgler als sitzendem Wagenlenker und Furger als stehendem Krieger ging es im Trab über Stoppelfelder. Positives Resultat: Die schwimmend aufgehängte Plattform erlaubt dem Krieger auch in schwierigem Gelände die Mitfahrt in stehender Haltung.

Jetzt sollte als zweites Experiment das folgen, was Caesar für britannische Streitwagenkrieger überliefert hatte: Der Krieger klettert in voller Fahrt auf der Deichsel nach vorne, steht aufs Joch und schleudert die Wurflanze ab. Das ging mit stehendem Gespann zunächst ganz gut (Bild oben). Als dann Furger von hinten die Lanze gereicht wurde, dieser zum Wurf ansetzte und die Spitze in den Blickbereich der Pferde kam, setzen sie zum Sprung an. Furger katapultierte es nach hinten, eine intuitiv vollzogene Seitenrolle verhinderte einen Landeplatz zwischen Huf und Rad.

Damals trat Furger eben seine neue Stelle am Landesmuseum an und konnte sich keinen gröberen Unfall erlauben. Dort sollte auch die Rekonstruktion ausgestellt werden und zwar in intaktem Zustand. Also blieb es bei diesem einen Experiment. Der Nachweis war ja erbracht, dass keltische Wagen mit schwimmend aufgehängter Plattform Vorteile boten. Bisher kannte man Wagenfederungen erst aus römischer und mittelalterlicher Zeit.

Das Experiment wurde publiziert und findet bis heute in Fachkreisen eine gute Aufnahme (Nachbau eines essedum im Schweizerischen Landesmuseum. In: Zeitschrift für Schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte, Band 50,1993, 213 - 221). Das Fahrzeug war lange in der Dauerausstellung zu sehen und ist heute ins Depot verbannt.